- 京都府久御山町の情報

- 人口:15,589人(2017年10月1日現在)

- 総面積:13.86平方km

一年の節目を祝う食事を家族や地域で分かち合って食べたり、季節ごとの旬の素材の味わいを活かす調理の仕方を発展させるなど、日本の食には風土に由来する文化があり、栄養のバランスもよく、日本人の長寿も支えてきました。時代とともにライフスタイルが変わったからといって、この食文化は大切にしつづけたいもの。そのためのシダックスの施設が、京都府にあるセントラルキッチンです。全国の企業、学校、病院、福祉施設などへ食の提供を行っています。特に、食の楽しみは、医療機関に入院したり、高齢者施設で生活をするようになると、あきらめなければならないものとなりがちです。食べる力が低下した方への食事の提供は、安全性を通常以上に厳しく管理する必要があり、それだけでも病院や施設の調理現場は精一杯。365日朝昼晩、必要な栄養を間違いなく提供するだけで手いっぱいの現場に、手間のかかる料理や、見た目にこだわった盛り付けなどは、なかなか実現できるものではありませんでした。でもやっぱり、食べることは人間にとって、単なる栄養補給だけではなく、生きている喜び。食事を大事にすることが、元気につながる。そのことが気づかれてから、近年では多くの病院や福祉施設の調理現場で食事の質の向上を目指す努力が続けられ、それをシダックスも応援してきました。

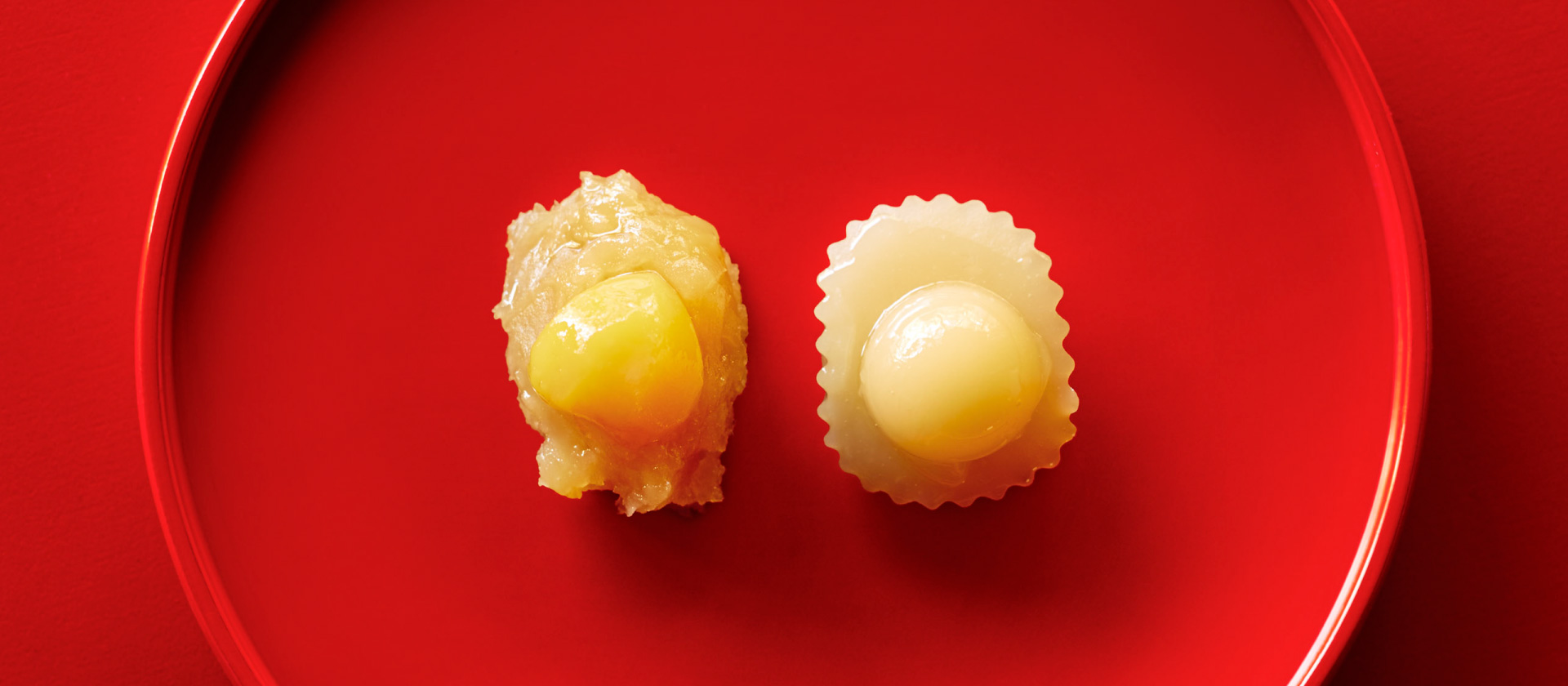

「おせち料理のようなイベント性のある食事を楽しんでもらおうとしても、調理現場に負担をかけるわけにはいきません。現場でつくる人を犠牲にしては決していいものができないことを、私たち自身が調理現場を担ってきたので、身をもってわかっていました」。シダックスのメディカル食の事業を統括する高橋照夫は言います。食べる満足度を上げつつ、作り手の負担を軽減するにはどうすればいいのか。この長年の問題にソリューションをもたらし、おせちの提供を可能にしたのが、京都の久御山にあるシダックスのセントラルキッチンでした。セントラルキッチンとは、一ヶ所でまとめて多くの量の調理をし、それを各地へ配送し、提供できるようにする集中調理施設のこと。10年ほど前から病院や高齢者施設向けの食品づくりに力を入れていたこのセントラルキッチンで、2013年、高齢者向けおせちの商品開発がスタート。高級感が出るとはいえ、エビのような硬い殻があるものは入れられない。繊維の硬いものや、酸味の強いものも好まれない。塩分は抑えなければいけない。おいしさを損なわない凍結方法はどれか? 超えなければいけないハードルは予想以上に多くありました。試行錯誤を重ね、飛行機の機内食づくりのノウハウも導入し、半年をかけた開発で、ついに2014年、おせちの提供がスタート。最初は2500食のおせちを全国各地の施設へ送り届けることができました。

「見た目の美しさに、みなさん驚いていた」「味もとてもおいしいと好評」「少ない人数でお正月の食事の対応ができた」。シダックスのセントラルキッチンが全国に送り出した高齢者向けおせちの評判は上々でした。しかし、病院や施設によっては、召し上がる方々の間に不公平感が出てしまうので頼めないという声もありました。食べ物を噛む力が弱い方も、同じ食卓にいらっしゃる。その方だけがおせちを楽しめず、スープ状のミキサー食を召し上がっている状況にはしたくないという声でした。そこで、早急に、ミキサーで刻んだ食材を、舌でつぶせる程度のやわらかさに固めなおしてつくるおせちの開発に着手。翌年の2014年からは、噛む力、飲み込む力が弱い方にも味わっていただける「やわらかおせち」をお出しすることができたのです。「素材そのものの味を重視し、素材ごとにミキサーにかけることにこだわっています。固まりにくい素材にはとても苦労しますが、調理師、栄養士とチームになって話し合いながら、解決する方法を見つけてきました」(商品開発チーム やわらか食担当 河谷正代)。その後、お正月のおせちだけでなく、季節ごとの食材を活かした毎月の「御膳シリーズ」が開発されると、そのすべてに「やわらか御膳シリーズ」を開発。通常食でもやわらか食でも、一ヶ月に一回は行事食を提供できる体制が整いました。2500食でスタートしたおせちも、「やわらかおせち」を合わせ、10000食以上を全国へ届けるまでに成長しました。

行事食だけでなく、ふだんのお惣菜もつくり、出荷しているシダックスのセントラルキッチン。高齢者施設だけでなく、全国の企業の社員食堂や大学の学食の分も含め、多いときで1日4トンの食事を送り出しています。そう聞くと、人の手が全くかからないオートメーションの食品工場を思い浮かべるかもしれませんが、決してそうではなく、少量多品種のお惣菜づくりは、けっこう手づくりです。野菜を煮込む鍋や、天ぷらを揚げたり、魚を焼く調理機器は、もちろん大きなサイズのものですが、その機器に入れたり、取り出したり、調味料をつけたり、袋詰めする作業などは約30人のメンバーの手で行われています。「学校の給食室が大きくなったような、手づくり感のある調理工場です」。そう語る工場長の白石史は、もともとは和食の料理人。高級旅館で腕をふるってきた白石でしたが、料理を通じてより社会に貢献したいと、この仕事場へ転職しました。目の前のお客様に食べていただくのと、全国各地に送り届けて召し上がっていただくものでは調理の考え方が異なり、最初はとまどったと言います。たとえば素材の加熱も、運ばれていった現場で再加熱したときにいちばんおいしくなるように、セントラルキッチンでは8〜9割の加熱で止めておくなど、遠く離れたところでおいしく召し上がっていただくまでのプロセスを考える必要がありました。「でも、お客様に喜んでいただけるようにつくるという姿勢は一緒。手間をかけるあたたかい商品づくりがうちの特徴です」。午前10時頃になると魚やチキンが焼けてきた香ばしい香りや、天ぷらがおいしそうに揚がる香りがしてきます。

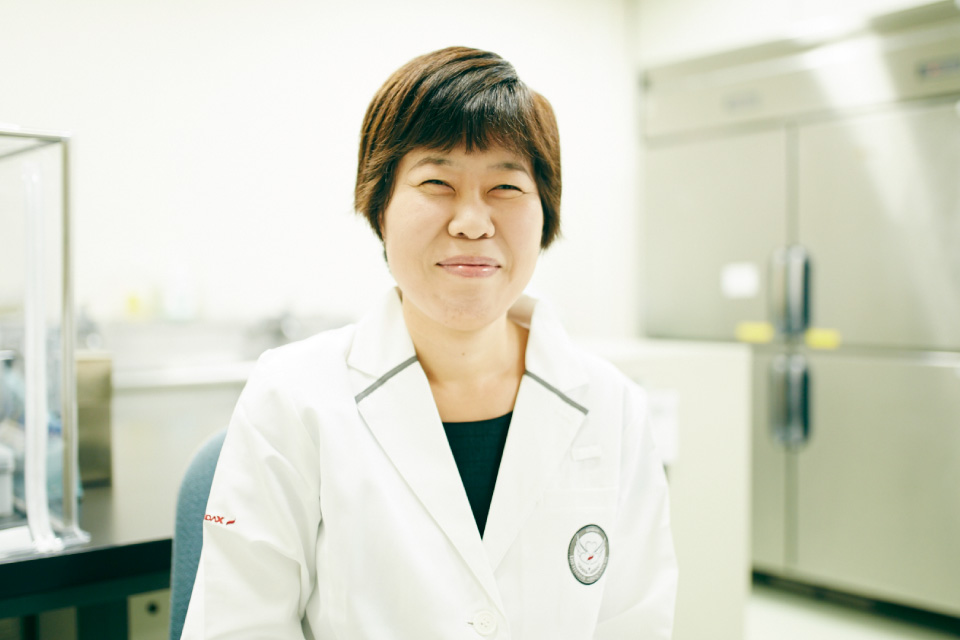

体力が低下した方が召し上がるものもつくっているため、セントラルキッチンの衛生管理、品質管理は一般よりも厳しく実施。検査担当の管理栄養士、森下幸恵たちが緊張感を持って安心安全を守り続けています。塩分量を抑える必要がある方のために「塩分1グラム未満」シリーズのメニュー開発も、商品開発チームの山地素子がチーフとなって進めています。日々の品質管理の検食も、開発段階の試食も、実際の施設で召し上がっていただくのと同じように、一度、凍結し、再度あたためて、みんなで試食を行います。「狙い通りの味が設計できた」「うまくできたね」。遠く離れた様々な施設で食事を提供する調理師さん、介護士さんたちのこと、そして何より、召し上がる方々のことを想像しながら改良を重ねています。食という、生きる喜び、生きる尊厳を、私たちが支えている。地道だけれど意義ある仕事をしている実感が、セントラルキッチンで働く一人ひとりを輝かせています。「技術の導入や計画的な生産で、定時に帰宅できる環境も整えて、つくり手の気持ちの余裕がもっとおいしい食づくりに向かう、いい循環ができていると思います」(事業所長 由井久信)。日本の各地で、病院や福祉施設の人出不足も深刻になっている今、セントラルキッチンの役割はさらに大きくなっていくでしょう。一人ひとりの情熱と、知恵を結集したシステムで、これからの社会を、もっとおいしい食で彩っていきます。